| �@�@�@�n�삫���̂ɂ����@�@�@�@�Â������@�@�@�@�G�̂������@�@�@�@���F�@�@�@�@���̉��@�@�@�@�A�N�Z�X�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v |

|

�@���w�̋@���u�܂��ƐD���v�̂������̔����т́A���łɑ����̕��X�ɂ����p���������Ă���A�ɂ����̒�Ԃ̕i�ł��B�����͑S�āA�����Ŋ�悵�A�}�Ă���đтɂ��Ă��������Ă��܂��B���ɂ͂������D�ł͖������Ǝv���悤�Ȓ������o���܂����A����Ȗ������ɉ����Ă����A�܂��ƐD���̐E�l�����̍����Z�p�͂ɂ���Ď������Ă��܂��B |

|

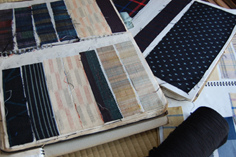

| �ȕ\�������߂��܂��B�E�l������A�G�S��������ł��Ȃ��A�Ƃ����܂��B����R���q����́A�ɂ����̑т̂قƂ�ǂ���|���Ă��������Ă���A���̓�40�N�̏n���̐E�l����B�w��ƒ܁A���̋��ň��������ĐD��i�߂܂��B�ꂷ�����ꂷ�����A�������܂��ߒ��́A���Ă��ĖO���邱�Ƃ�����܂���B�܂Ƌ��Ɏ������������Ȃ��̋��́A�g�����܂�A�����Ƃ̖��C�Ō��̌`���Ƃǂ߂Ȃ��܂łɂȂ�܂��B �@�������D���̂��̗̂��j�͌Â��A�C���J���R�v�g��A���q�@��ɂ܂ł����̂ڂ�܂��B�܂��Ƃ̂������D�́A���̎В��A����^�����ƌ������ɐe���������A�Â�D��Ől�ԍ���̌̍��؊x���Ƃ̋�����Ƃɂ���čl�Ă��ꂽ���̂������ł��B���̌ケ�̋Z�@�́A�����̋@������ɂ���Đ^��������A�������̂����ꂽ�l�ł��B |

|

| �@�������A���̎d���������̎�d���̌���Ɠ����ۑ肪�R�ς��Ă��܂��B��͐E�l�����̍���ƌ�p�ҕs���ł��B���̕������ɐ�㐁��^�����ƍ��؊x�����m�b���o�������A�H�v���d�ˊJ���������̋Z�p�����܂ő����̂��S�z�ł��B�ł��A��������ɉ����Ă����E�l�̋Z���݂����A����ɔނ�̗͂������o���悤�Ȑ}�Ă����Ȃ���ƍl���Ă��܂��B |

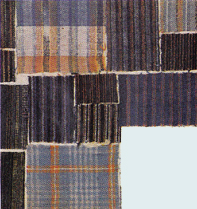

| �@���҂����������܂����B�ȑO���Љ�܂����ˏ��@���Ì�������ɐ�������肢���Ă����˂̒\�y���o���オ���Ă��܂����B�]���̋˒\�y�̗l�ł͂Ȃ��A�m�Ԃɂ������A���̏Z��ԂɂƂ����ނ��̂��A�ƍl�������������̂ł��B �@���Â���́A���Y�̋˂ɂ�����莩�Ɨp�т�V�����Ó�Ɏ����A���N���́A�A�т����ċ˂���ĂĂ��܂��B���̍ނ����ō�������̂ł��B�����ڂ̓V���v���ł���Ȃ���A����ł����Ƃ����قǂɁA�f�ނ����������Ɏg�������ɂȂ�܂����B����ł����玼�C�������Ċt���Ȃ����ł��傤�B���̏Z��̋C�����̍�������A�����̂ɃJ�r����������Ⴊ�����A���Y�˂ɂ��\�y�̐�����v�����܂����B �@ �@�@�˒\�y(5�i)�@225,000�~ (�Ŕ�)�@�@�@�����F99�p�@���F100�p�@���s�F46�p |

|

|

�Γc���Y����

�Γc���Y����

�@

�@